佛牌精选

精选

精选活动

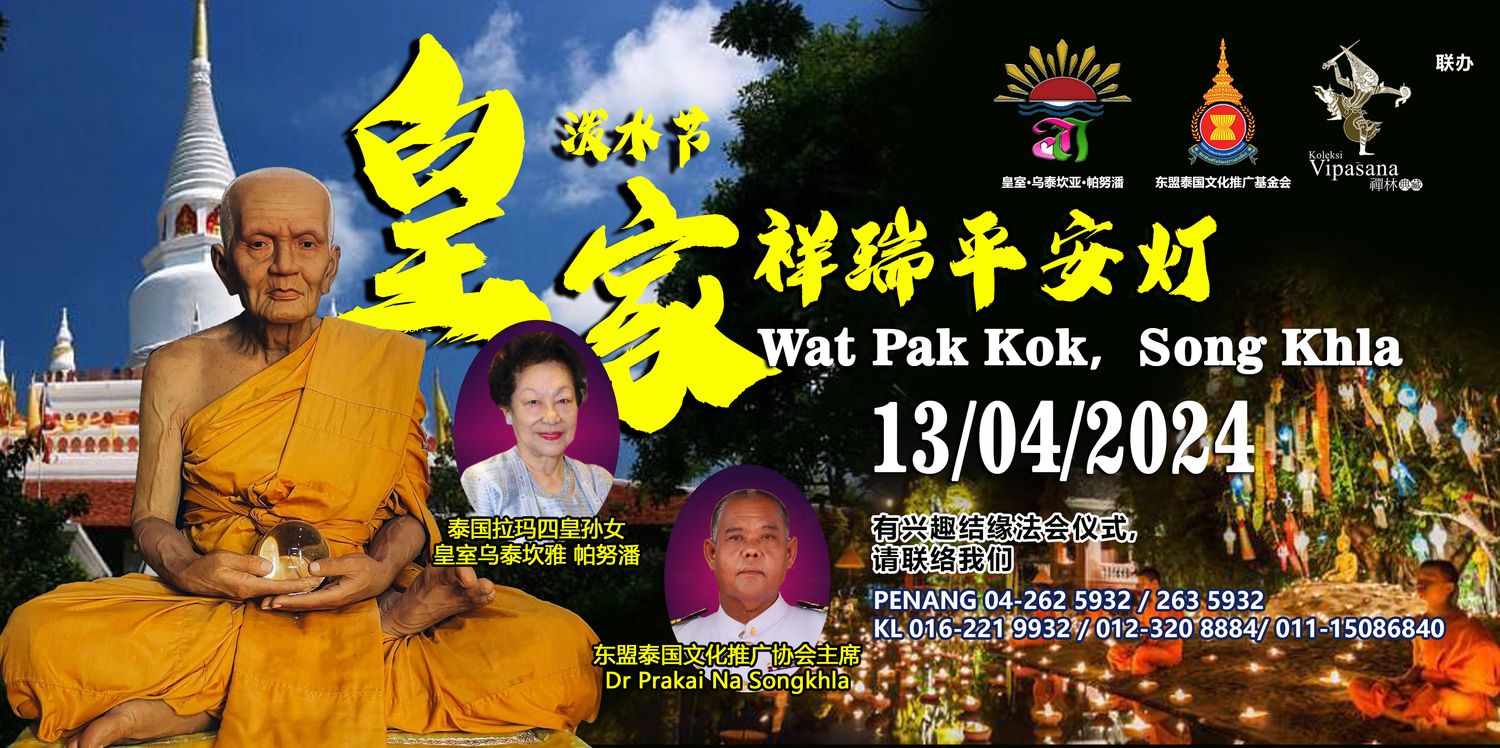

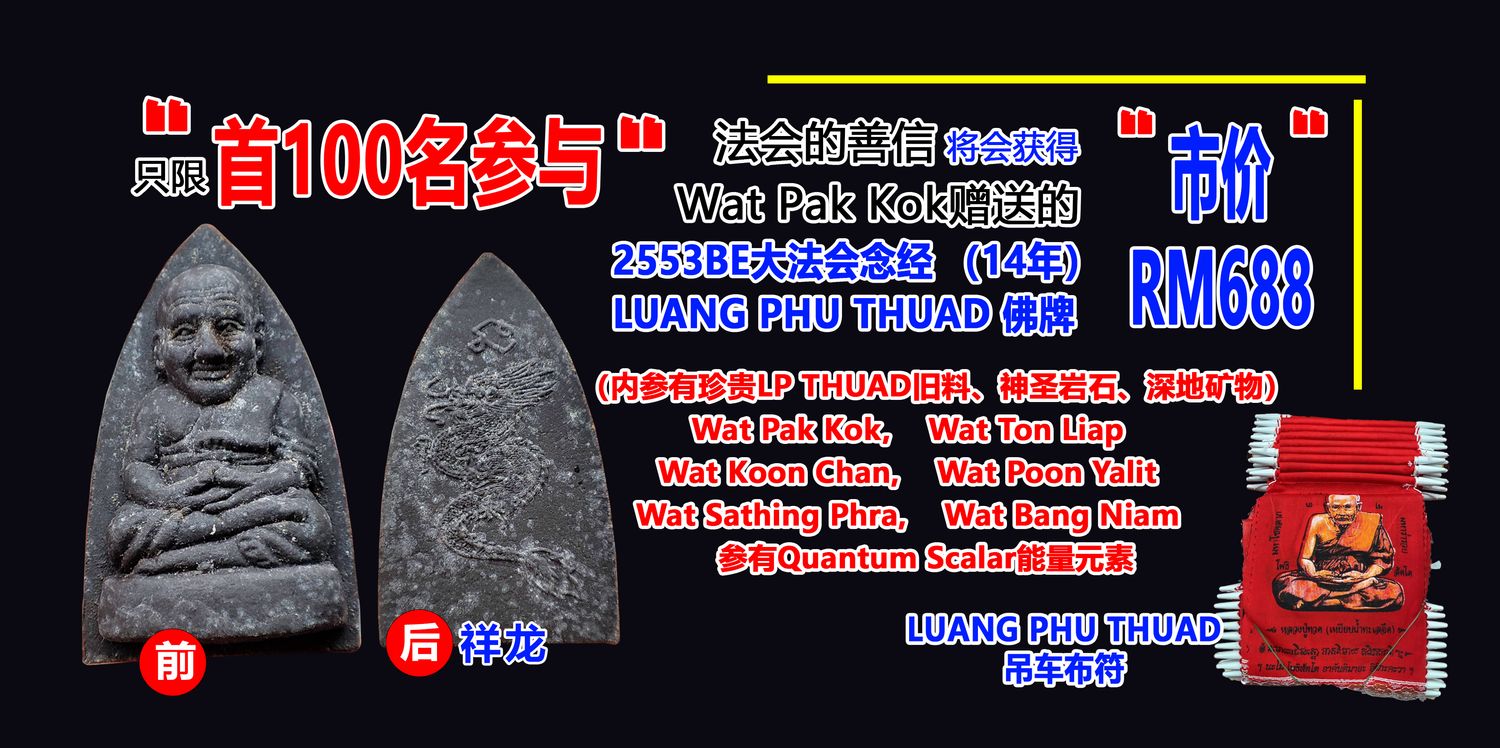

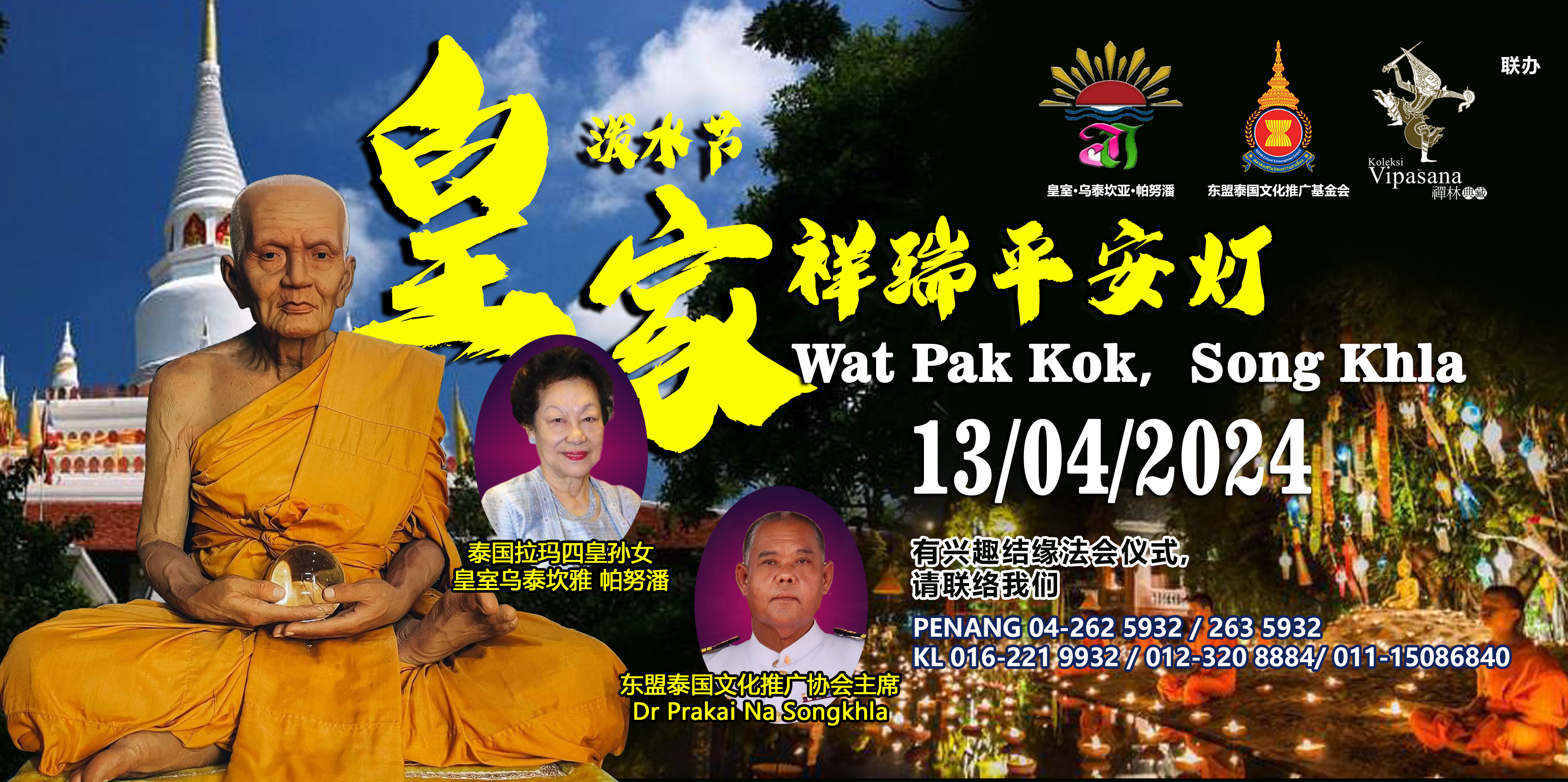

泼水节 【皇家祥瑞平安灯】

【13/04/2024】巧遇泰国泼水节当天,会在泰国著名WAT PAK KOK, SONGKHLA寺庙主办一场点灯祈福仪式 届时会由 【泰国拉玛四皇孙女 皇室乌泰坎雅 帕努潘】以及【东盟泰国文化推广协会主席 Dr Prakai Na Songkhla】特别出席 有意结缘的朋友,欢迎联络我们 PENANG 04-262 5932 / 263 5932 KL 016-221 9932 / 012-320 8884/ 011-15086840

阅读更多

【曼谷曼谷】位于警察局楼上的赌神二哥丰庙Chao Pho Yi Ko Hong Shrine

有泰国二哥丰庙Chao Pho Yi Ko Hong Shrine,却出现在天台上的警察局楼上,光是这样奇怪的组合就已经让人惊叹了,而二哥丰的生平事迹更是让人津津乐道,这必须从天地会说起…… 来到二哥丰庙后,先带供品在二哥丰像前祈愿,先把插画插蜡烛上庙前并点燃,拿五支香先祭拜天地父母,接着九支香在正香炉前祈愿插上,然后庙旁的两个小香炉各撤香。 香烛都拜完后,把香沾油庙前的长明灯内。槟榔拆封,并把香烟点燃放入桌面的盘中,香烟需烟头朝上,在庙内上方左右有一个铜钟与鼓,庙门旁有敲杖,先敲击铜钟三下,接

阅读更多